「うちの子、すぐに集中が途切れてしまう」「宿題を始めても、なかなか机に向かえない」――そんなお悩みをよく耳にします。

集中力は学習や遊びの基盤となる大切な力ですが、実は“体の使い方”と深く関係していることをご存じでしょうか?

本記事では、子どもの集中力と 姿勢の安定・感覚刺激(前庭覚・固有覚)・運動習慣 の関係について、科学的な根拠をもとにわかりやすく解説します。

※本記事は医療的診断を行うものではありません。ADHDやASDの正式な診断は医師にご相談ください。ここでは、ご家庭や学校で役立つ工夫や考え方の一例を紹介しています。

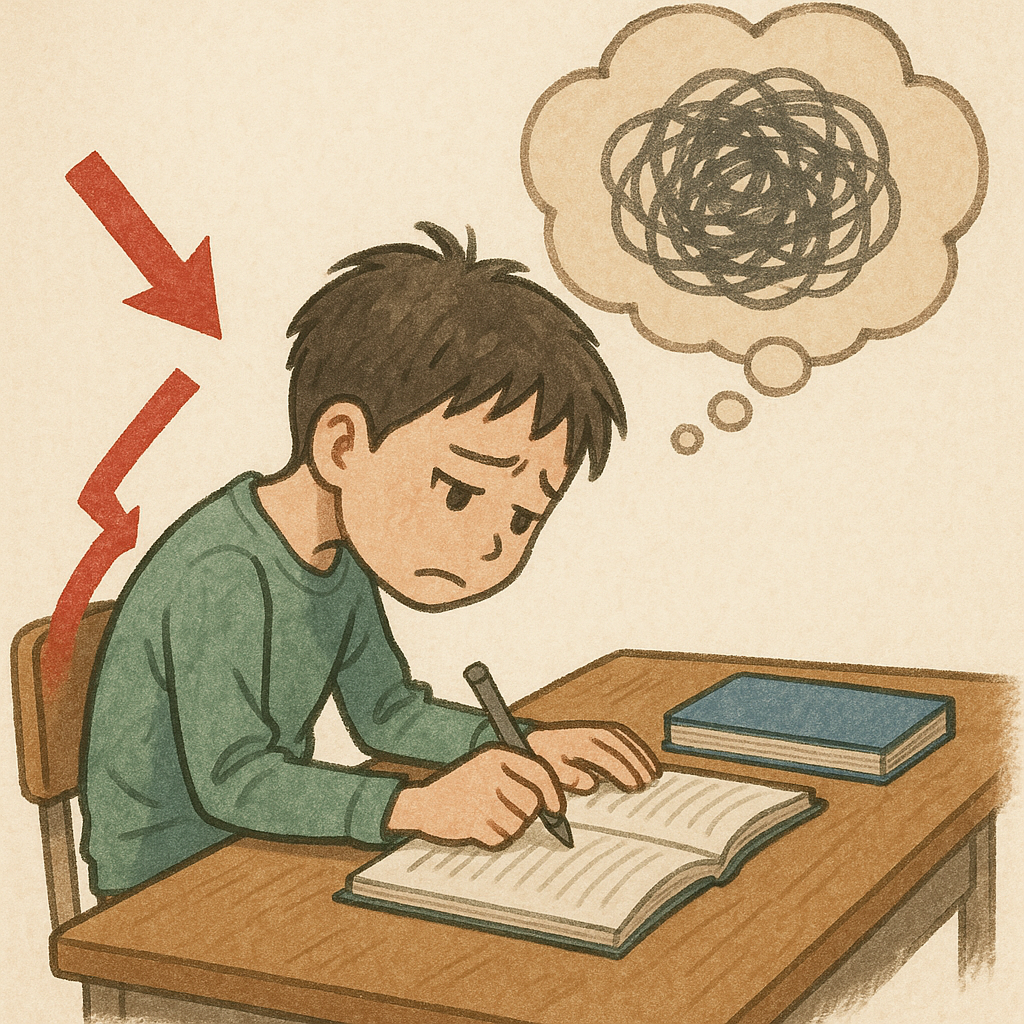

1. 姿勢の安定と集中力の関係

◎ 姿勢が安定しないと「脳のリソース」が奪われる

子どもが机に座って学習するとき、体幹(お腹や背中の筋肉)がしっかり働いていないと、座るだけで大きなエネルギーを使ってしまいます。その結果、本来「考える」「覚える」といった課題に使いたい脳の資源が「姿勢を保つこと」に取られてしまうのです。

実際、研究でも「姿勢保持の不安定さは学習課題への集中を妨げる」ことが示されています。

◎ 家庭でできる工夫

- 足が床につくように椅子や机の高さを調整する

- 背もたれやクッションで腰を支える

- 長時間同じ姿勢を強いない(30分に一度は体を動かす)

こうした工夫で「姿勢を意識しなくても安定して座れる環境」を整えることが、集中力の土台づくりにつながります。

2. 感覚刺激(前庭覚・固有覚)と集中力

◎ 前庭覚とは?

三半規管を中心とした「体のバランス感覚」を担うシステムです。前庭覚が適切に刺激されると、目や頭の動きを安定させ、覚醒度(眠気や注意力)を調整します。

研究では、ブランコや回転などの前庭刺激が「覚醒度を高め、課題への注意持続に寄与する」ことが報告されています。

前庭覚についてはこちらの記事も👇

前庭覚は「体のナビゲーションシステム」──姿勢・バランス・集中力を支える感覚

◎ 固有覚とは?

筋肉や関節からのフィードバックによって「体の位置や力加減」を感じる感覚です。鉛筆を握る力の調整や、座っていて姿勢を保つ感覚も固有覚が支えています。

固有覚への十分な刺激は「安心感を高め、落ち着いて課題に取り組む」ことを助けると考えられています。

固有覚はについてはこちら👇

固有覚は「体の位置と動きを知らせる感覚」──力加減・姿勢・運動スキルの基盤

◎ 家庭でできる感覚あそび

- 前庭覚:ブランコ、ゆらゆら揺れる遊び、回転遊び(安全範囲で)

- 固有覚:お布団でのゴロゴロ、抱きしめ、雑巾がけ、バランスボールに座る

これらの活動は「楽しく遊びながら集中のスイッチを入れる」役割を果たします。

3. 運動と集中力の関係

◎ 運動が脳に与える影響

有酸素運動や全身運動は、脳の前頭前野(集中や計画をつかさどる部分)の働きを高めることが明らかになっています。特に、注意欠如・多動症(ADHD)の子どもにおいても、短時間の運動が課題への集中力を改善するという報告もあります。

◎ 毎日の小さな運動がカギ

- 学習前に縄跳びや鬼ごっこなどで5〜10分体を動かす

- 宿題の合間にストレッチやジャンプを取り入れる

- 歩いて通学・外遊びを習慣にする

このような運動は「脳を集中モードに切り替えるスイッチ」として役立ちます。

4. 家庭でできる運動ワーク

集中力の土台をつくるために、ご家庭で手軽に取り入れられる運動をいくつかご紹介します。

◎ 体幹を育てるワーク

- くまさん歩き:手と足を床につけて四つんばいで歩く。体幹とバランスを強化。

- ゆりかご運動:体育座りから背中を丸めてゴロゴロ転がる。体幹と前庭覚に刺激。

◎ 前庭覚を育てるワーク

- ジャンプ遊び:その場でジャンプ、ケンケン、トランポリン。上下の揺れが前庭覚を刺激します。

- おんぶでスクワット:大人が子どもをおんぶし、軽くスクワット。上下の動きで前庭覚刺激。

◎ 固有覚を育てるワーク

- 押しっこ遊び:壁を全力で押す。関節や筋肉にしっかりした刺激。

- 布団でサンドイッチ:布団に挟んで上から軽く圧をかける。安心感と固有覚刺激。

これらの運動は遊び感覚ででき、短時間でも集中力の準備運動として効果的です。

5. まとめ

子どもの集中力を高めるには、

- 座位姿勢を安定させる工夫

- 前庭覚・固有覚を満たす遊びや活動

- 日常的な運動習慣

- 家庭でできるシンプルな運動ワーク

が大切です。

集中力は単に「根気」や「性格」で決まるものではなく、体の土台や感覚刺激と深く結びついています。学習や遊びの前にちょっとした工夫を取り入れることで、お子さんの「集中できる力」を大きく伸ばすことができます。

すこっぴーラボでは、お子さん一人ひとりの特性や動きの特徴を丁寧に見きわめ、その子に合ったサポート方法をわかりやすくご提案しています。

無料相談も受け付けていますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。

「動作分析をしてみてほしい」「プロの目でアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。公式LINEやオンライン面談で、お子さんの困りごとやご不安を一緒に整理しながら、サポートの第一歩をお手伝いします。

コメント