グレーソーン

グレーソーン 発達が気になる子が疲れやすい原因とは?身体の視点から解説

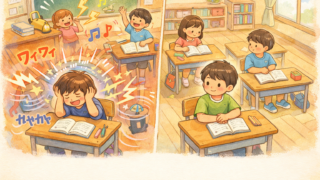

発達が気になる子が「すぐ疲れる」「何もしていないのにぐったりする」理由を、感覚処理・姿勢の安定・自律神経といった身体の視点から解説。気持ちや体力不足だけでは説明できない疲れやすさの背景と、家庭でできる関わりのヒントを紹介します。

グレーソーン

グレーソーン  学校

学校  雑談

雑談  不適合

不適合  集中力

集中力  グレーソーン

グレーソーン  運動

運動  紹介

紹介  紹介

紹介  習慣

習慣