「運動をすると勉強ができるようになるって本当?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

実は、運動は脳にも良い影響を与え、学習の質を高める可能性があるということが、近年の研究で明らかになっています。

この記事ではそのメカニズムをわかりやすく解説し、家庭でできる取り組みもご紹介します。

① 運動が脳に与える科学的効果

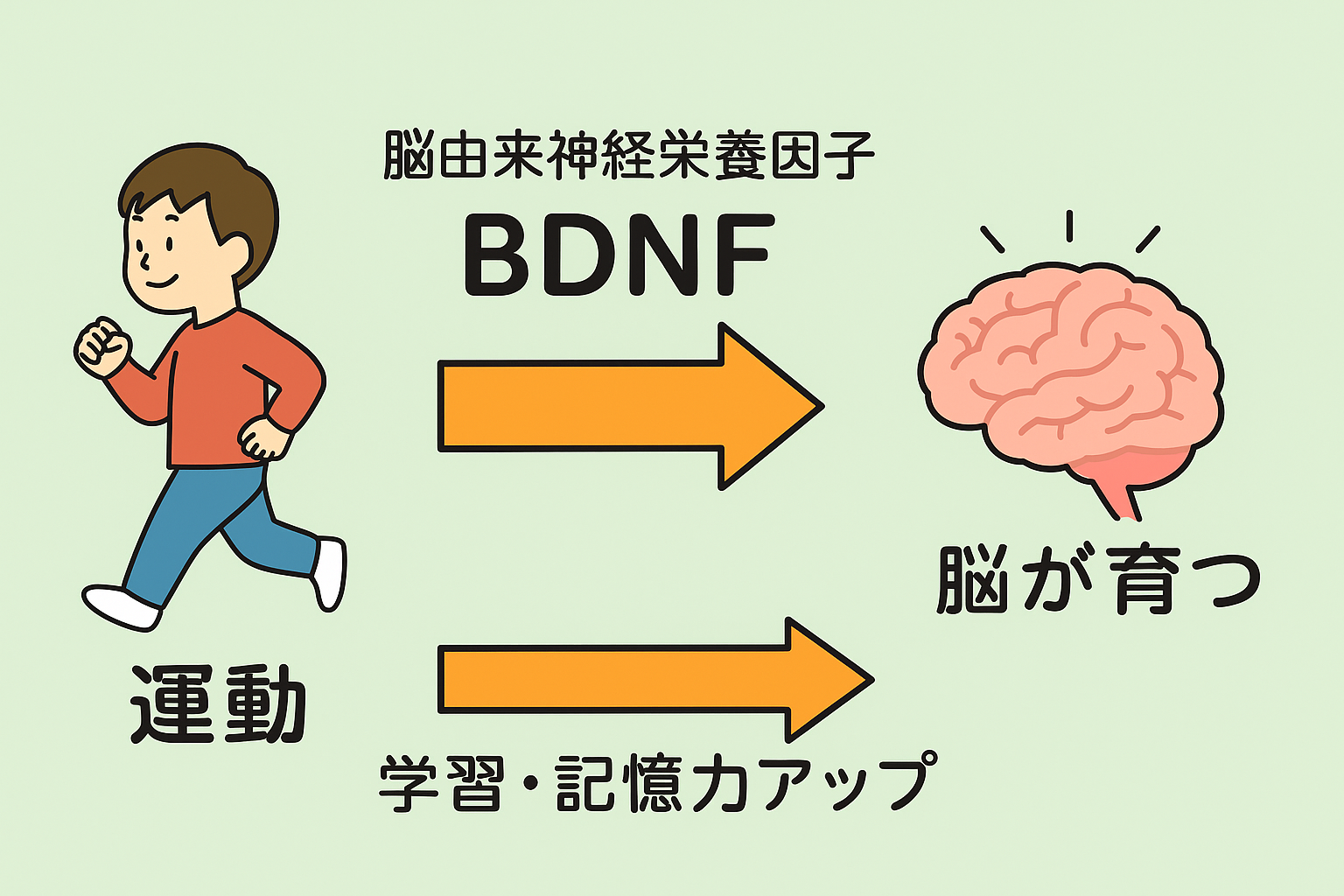

● BDNF(脳由来神経栄養因子)の増加

BDNF(脳由来神経栄養因子)とは?

- 脳の栄養素のようなもの

BDNFは「Brain-Derived Neurotrophic Factor(脳由来神経栄養因子)」の略で、脳の中で神経細胞を元気に育てる働きをするたんぱく質です。

「脳の肥料」や「栄養ドリンク」とイメージすると分かりやすいです。 - 神経細胞を育てる・守る

BDNFは、脳の神経細胞が成長したり、新しいつながり(シナプス)を作るのを助けます。また、傷ついた神経を守り、働きを維持する役割もあります。 - 記憶や学習に直結

BDNFが多いほど、記憶力や集中力、学習の効率が良くなるとされています。特に「海馬」(記憶をつかさどる場所)での働きが重要です。 - 運動で増える!

ジョギングやジャンプなどの有酸素運動をするとBDNFが増えやすくなることが研究で分かっています。そのため、運動が「頭に良い」と言われる根拠のひとつになっています。

運動によりBDNFが分泌され、神経の成長やシナプスの形成、記憶の定着に効果をもたらすことが知られています。

- ヒトでも運動習慣によりBDNFが増え、認知機能が改善したとの報告があります。

- 幼児〜思春期にかけての構造化された運動(体幹・武道など)がBDNFの増加に特に有効との報告もあります。

● 海馬や前頭前野など脳構造の改善

- 有酸素運動を継続することで、海馬や前頭前野など、学習・記憶に関わる領域の灰白質が増加することが示されています。

- 特に学童期(4~7歳、11~13歳)では、運動と学力との相関が強く現れる傾向があります。

● 認知機能の即時/持続的改善

- 運動後2時間程度は、注意力・作業記憶・認知柔軟性などの実行機能が一時的に向上するという研究も。

- また習慣的な運動が、子どもの認知機能や学力改善に寄与した報告もあります。

② 家庭で取り組むおすすめの運動アイディア

短時間で効果のある「プレ勉強運動」

・朝や宿題前にジャンプ、ストレッチ、軽いランニングなど5〜10分の軽運動を取り入れることで、集中力アップに役立ちます。

ごっこ遊び+漢字や計算の組合せ

・例:漢字を大きく体で空書き(空中に大きく文字を書く)→空間記憶が刺激され記憶に残りやすくなります。

・例:九九のリズムでステップを踏む → ワーキングメモリと運動が連動し、覚えやすくなります。

長時間勉強の合間の「身体休憩」

・30分ごとに1〜2分の体を動かす休憩(スクワット、つま先タッチ、体のひねり)を挟むことで、記憶の定着や再集中に効果あり。

日常に「遊び×運動」をプラス

・公園での鬼ごっこ、縄跳び、おうちダンスなど、楽しみながらできる運動を積極的に。運動と遊びが融合することで継続しやすくなります。

親子で楽しむ「ヨガ・体操タイム」

・親も一緒にする形で、簡単なヨガ・ストレッチを取り入れることで、親子ともにリラックスしながら脳にも優しい刺激に。

※ヨガや太極拳など、呼吸・心身・認知を結びつける運動が有効とするレビューもあります。

③ まとめ:運動と学びの効果をつなげるポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 科学的根拠 | BDNFの分泌、海馬・前頭前野の構造変化、認知機能の即時・持続向上が確認 |

| 生活に取り入れやすさ | 短時間でも効果的な運動、遊びの中に学びを組み込む工夫、親子で楽しむ時間の創出 |

| 継続と習慣化 | 毎日少しずつ行うことで、学習と脳の発達をサポートする土台づくりに |

終わりに

運動は体を鍛えるだけでなく、子どもの脳や学びを育てる大切なスイッチでもあります。文章を読むだけでなく、体を動かすことを通じて脳のネットワークが活性化し、学びの効果も高まります。

「勉強タイムに体を動かす時間を入れる」「遊びの中で学びをつなげる」など、ほんの少しの工夫でお子さんの集中力や記憶力が変わっていくかもしれません。ぜひ、今日から楽しみながら取り入れてみてください。

すこっぴーラボでは、理学療法士が専門的な視点でお子さんの動きや特徴を丁寧に分析し、保護者の方や先生と一緒に最適なサポート方法を考えます。 「動作分析をしてみてほしい」「プロの目でアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

LINEやオンライン面談で、お子さんの困りごとやご不安を一緒に整理しながら、サポートの第一歩をお手伝いします

コメント