子育てや支援の場面で、こんなお悩みを抱える方は少なくありません。

- 「子どもがすぐに癇癪(かんしゃく)を起こす」

- 「落ち着きがなくて授業や家庭学習が進まない」

- 「感覚が敏感すぎたり、逆に鈍すぎて心配」

一生懸命に関わってもなかなか改善せず、「どうしてうちの子はこんなに大変なんだろう」と感じてしまうこともあるでしょう。そんな時に役立つのが、感覚統合という視点です。

子どもの「困った行動」の背景を理解し、少しの工夫でサポートできる方法を紹介してくれる本があります。今回の記事では、その一冊をご紹介します。

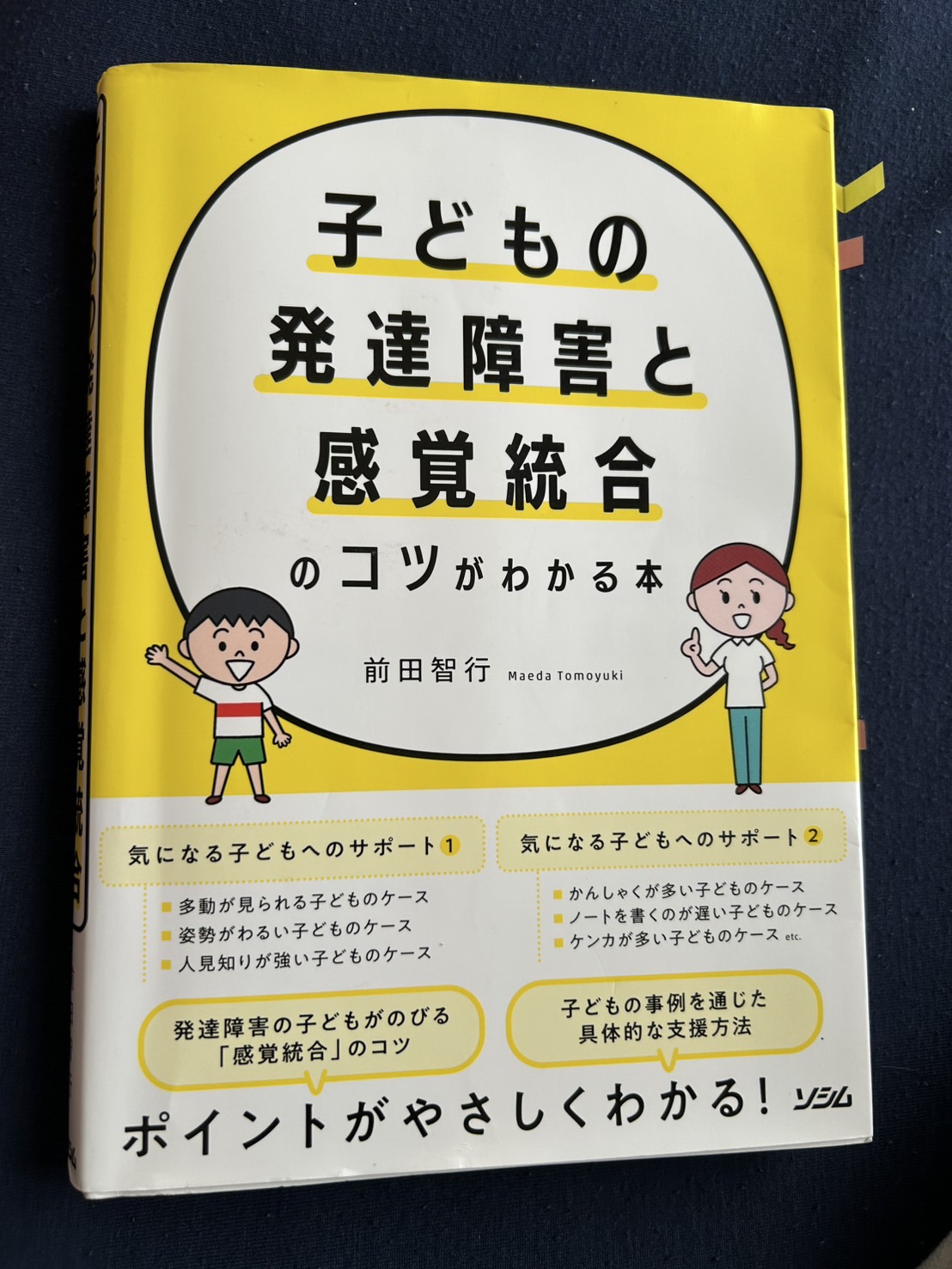

本の概要

- 著者:前田智行(作業療法士)

- タイトル:『子どもの発達障害と感覚統合のコツがわかる本』

この本は、感覚統合の基礎知識から、日常で実践できる支援の工夫までを、イラストを交えながらわかりやすく解説しています。専門用語に馴染みがなくても読みやすく、保護者や先生がすぐに活かせるヒントがたくさん詰まっています。

本書の要点

感覚統合とは?

私たちは五感に加えて、

- 前庭覚(ぜんていかく):バランスを感じる感覚

- 固有覚(こゆうかく):体の位置や動きを感じる感覚

を持っています。これらの感覚がうまく働かないと、姿勢の保持、運動のスムーズさ、行動の調整、学習の集中力などに影響が出てしまいます。

感覚の特徴と困りごと

- 過敏(過反応):小さな音や触覚にも強く反応しやすい

- 低反応(鈍い):怪我に気づかない、声かけに反応しにくい

多くの場合、過敏と低反応が入り混じった状態で表れることがあり、そのために周囲からは「扱いにくい」と見られてしまうこともあります。

支援のコツ

- 子どもが「得意な感覚」からアプローチする

- 過敏には「安心できる環境」を整える

- 低反応には「強めでわかりやすい刺激」を使う

- 無理に直すのではなく、「その子が快適に過ごせる工夫」を大切にする

ケーススタディの例

- 落ち着きがない → ブランコや平均台などでバランス感覚を育てる

- 姿勢が崩れやすい → 重いものを運ぶ、体に圧をかける遊びで固有覚を刺激

- 人見知りが強い → 好きな匂いや感触など安心できる刺激から始める

- ノートが遅い → 罫線を濃くする、色を使うなど視覚と動きを結びつける工夫をする

この本から学べること

- 「困った行動」は子どもの性格や努力不足ではない

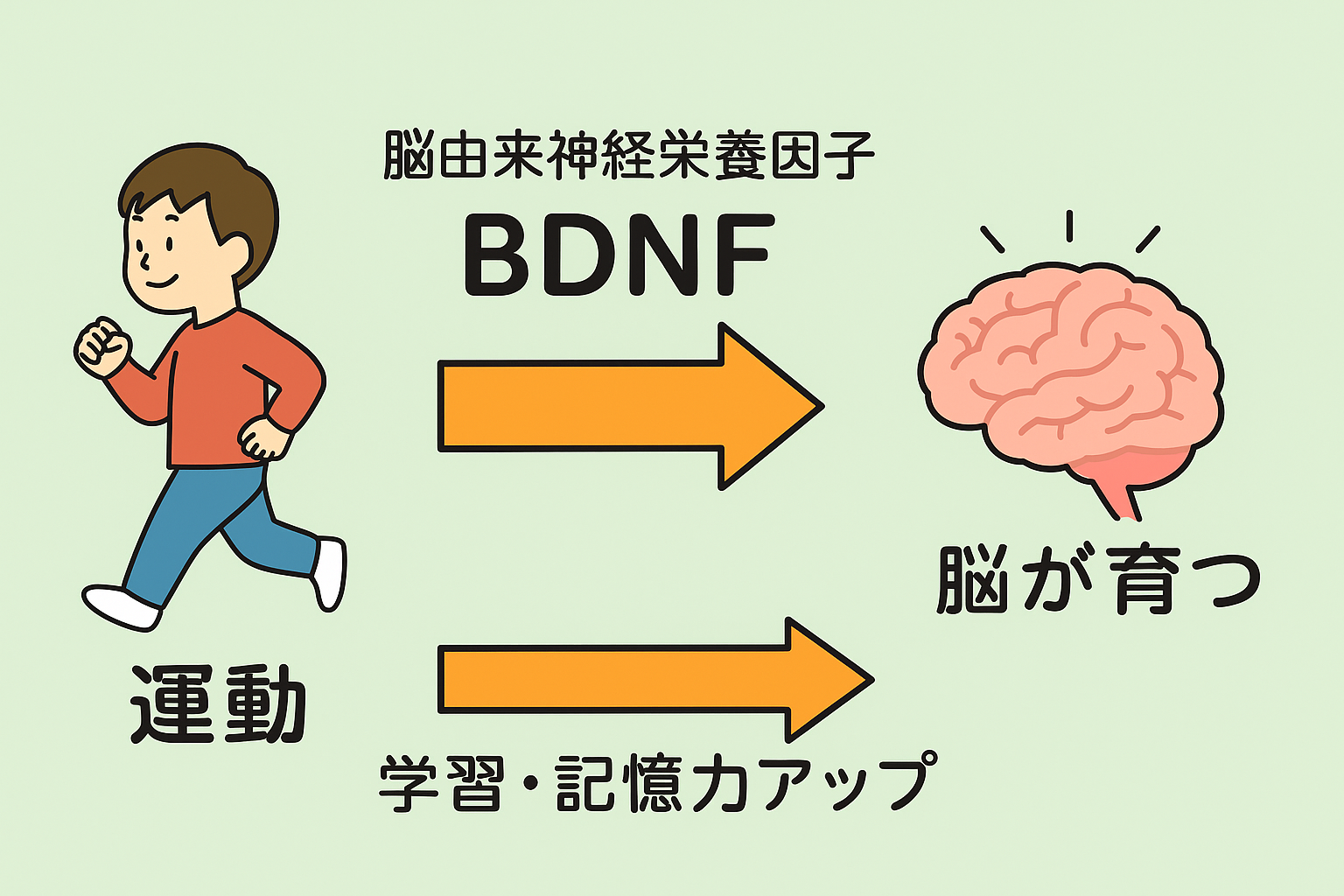

→ 感覚処理の難しさが背景にあることを理解できる。 - 感覚を育てると行動が変わる

→ 注意や叱責よりも、感覚に合わせた関わりが効果的。 - 家庭や学校ですぐに活かせる具体策がある

→ 生活の中で無理なく取り入れられる工夫が豊富。 - 大人の安心感につながる

→ 子どもの行動の理由がわかると、イライラが減り「待てる」ようになる。

まとめ

子どもの行動の裏には、感覚の発達段階が深く関わっていることがあります。この本は、そうした背景をやさしく解説し、家庭や学校ですぐに取り入れられる工夫を紹介してくれる心強い一冊です。

「子どもの行動に困っている」「どう関わったらいいか分からない」――そんな方にこそ読んでいただきたい内容です。

興味がある方は是非読んでみてください。👇

すこっぴーラボでは、お子さん一人ひとりの特性や動きの特徴を丁寧に見きわめ、その子に合ったサポート方法をわかりやすくご提案しています。

無料相談も受け付けていますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。

「動作分析をしてみてほしい」「プロの目でアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。LINEやオンライン面談で、お子さんの困りごとやご不安を一緒に整理しながら、サポートの第一歩をお手伝いします。

コメント