「授業中、すぐ立ち歩いてしまう」「友達とうまく遊べない」「学習の理解が遅れている気がする」

そんな“集団生活や学習についていけない”子どもの悩みは、今や特別なものではありません。

発達支援や教育の現場では、「できない」ことの“原因”や“サポートの方法”が分からず、困ってしまうことも多いはずです。

本記事では、理学療法士の知見を生かし、「発達段階」「感覚統合」「発達ピラミッドモデル」という科学的な視点から、学習や集団生活につまずきやすい子どもたちの“背景”と“具体的な支援方法”について解説します。

※この記事は以前書いた「発達ピラミット」「感覚統合」の記事をアップデートした記事です。

■なぜ「学習や集団生活が苦手」になるのか?

● “できない”の裏には必ず理由がある

- 学習や集団生活が苦手な子どもは、「本人のやる気がない」「性格の問題」と片づけられがちですが、

実際には発達の土台となる機能の未熟さや感覚の課題が背景にあることが多いです。

●「できて当たり前」ではなく「できるための条件」を見直す

たとえば――

- 椅子に長く座っていられない

- 先生や友達の話を聞き逃しやすい

- 黒板の文字がうまくノートに写せない

- 集団行動のタイミングが合わない

といった課題は、「発達ピラミッド」の下層(=土台)の力が不十分なために起こる場合が多いです。

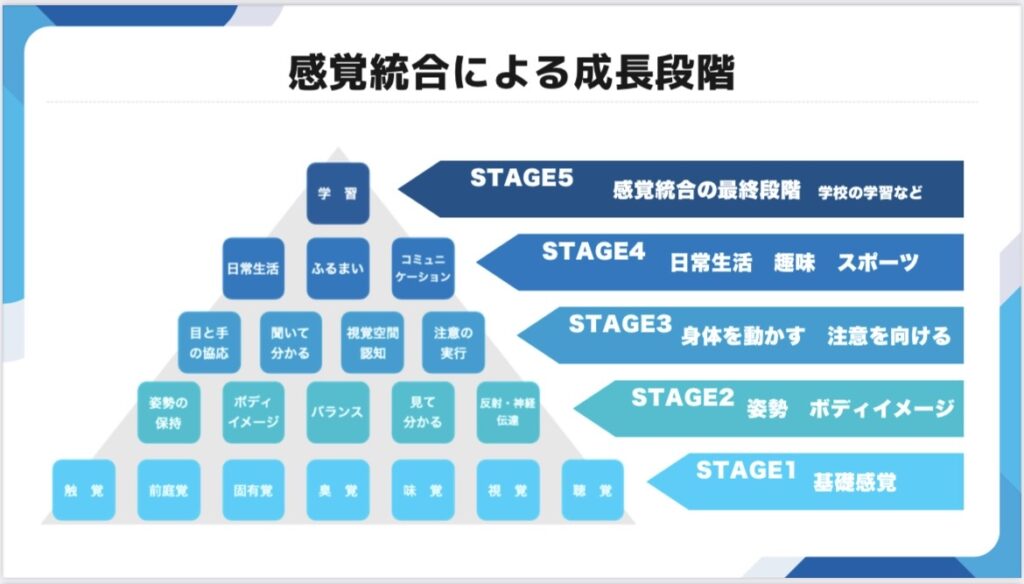

■「発達ピラミッドモデル」で“土台”を理解する

●発達ピラミッドのイメージ

「発達ピラミッドモデル」は、子どもの“できる”を積み木のように「土台から積み上げていく」という発達支援の考え方です。

下層(基礎)

- 感覚統合(固有覚・前庭覚・触覚・視覚など)

- 姿勢・バランス・体幹の安定

中層(応用)

- 粗大運動(歩く・走る・登る)

- 微細運動(手先の操作・書字など)

- 言語理解・コミュニケーション

上層(高次)

- 学習(読む・書く・計算する・集中する)

- 集団生活(社会性・協調・ルールの理解)

“上の層”の力は、下の層(=土台)がしっかりしていないと十分に発揮できません。

■感覚統合の視点── “からだ”と“心”をつなぐ土台

●感覚統合とは?

- 目、耳、皮膚、筋肉、関節など、全身のセンサーで受け取った情報を脳でまとめあげ、動きや行動、学習、感情に結びつける仕組みです。

- たとえば、「椅子に座って授業を受ける」には、バランス感覚(前庭覚)や姿勢保持(体幹)、固有覚(体の動きや力加減)などが不可欠です。

●感覚統合の課題があるとどうなる?

- じっと座っていられない

→バランス感覚や体幹の安定が未発達なことが多い - 黒板を見てノートに書き写すのが苦手

→視覚認知・目と手の協調運動が未熟 - 友達とのタイミングが合わない、集団行動が苦手

→聴覚や視覚、固有覚の統合がうまくいかない

■発達段階をふまえた支援の考え方

●発達には「順番」と「個人差」がある

- 体幹が安定する→手足をうまく動かせる→手先の操作や姿勢保持ができる→学習や集団活動がスムーズになる

- どこかの段階で“つまずき”があると、次の段階にスムーズに進めないことがあります

● “できていない”ことを責めず、「どこが苦手か」を観察する

- まずは「できない」ではなく、「どこでつまずいているか」「どんなときに困っているか」をよく観察しましょう。

■具体的なサポートのヒント(理学療法士の視点から)

1. 体幹やバランス感覚を育てる活動を増やす

- 室内でバランスボールに座る、平均台やマット運動、四つ這い・ジャンプなど

- 公園遊びや全身を使う運動もおすすめ

2. 感覚遊びや運動で「からだの土台」を育てる

- 粘土やお絵かき、砂遊び、水遊びなど感覚刺激の多い遊び

- ブランコ・回転遊具・くぐる・転がる・登るなど多様な動きを体験させる

3. 「じっと座れない」子へのサポート例

- 足が床にしっかりつくイスや、背もたれ・クッションの工夫

- 机の下に足置きやゴムバンドをつけて体を安定させる

- 長時間同じ姿勢が難しい場合は、小休憩や“ちょっと体を動かす”時間を作る

4. 「集中できない」「書くのが苦手」子への支援例

- 大きめのノートや、ガイドライン付きの下敷きで視覚情報を整理

- 一度にたくさん書かせず、短い課題や分割課題からスタート

- 机上やカバンの中の“物の整理整頓”を一緒にやる(視覚的・触覚的な手がかりを増やす)

5. 「集団行動やルール理解が苦手」な場合

- 「視覚的な手がかり」(例:写真やイラスト、タイムテーブル)で流れやルールを示す

- グループでの活動も、最初は2人組→4人組→全体…と徐々に拡大

- “予測しやすい環境”をつくる(急な予定変更はできるだけ減らす)

■保護者・学校関係者ができること

- 「できていない」より「できていること・得意なこと」を一緒に探す

- 「みんなと同じ」でなく、その子に合ったペースや方法を認める

- 小さな成功体験を積み重ねて“自信”を育てる

- 必要に応じて専門家(理学療法士・作業療法士・臨床心理士など)に相談し、支援チームで取り組む

■まとめ── “土台”を見直せば子どもは変わる

学習や集団生活の困難さは、「本人の努力不足」ではなく、「発達の土台」の課題である場合が多いです。

- 発達ピラミッドモデルで“どこの段階でつまずいているか”を意識してみましょう。

- 感覚統合や体幹バランスを支える活動・遊びを日常に取り入れ、子ども自身の「できた!」を増やすことが支援の第一歩です。

「できない」を責めず、 “できる”ための土台づくりを。

ひとりひとりの個性や発達に寄り添い、焦らずじっくりと支援していきましょう。

コメント