「続けたいけど、続かない」「三日坊主で終わってしまう」

そんな悩みを抱えている人はとても多いです。しかし、習慣とは「才能」ではなく「仕組み」でつくるものです。

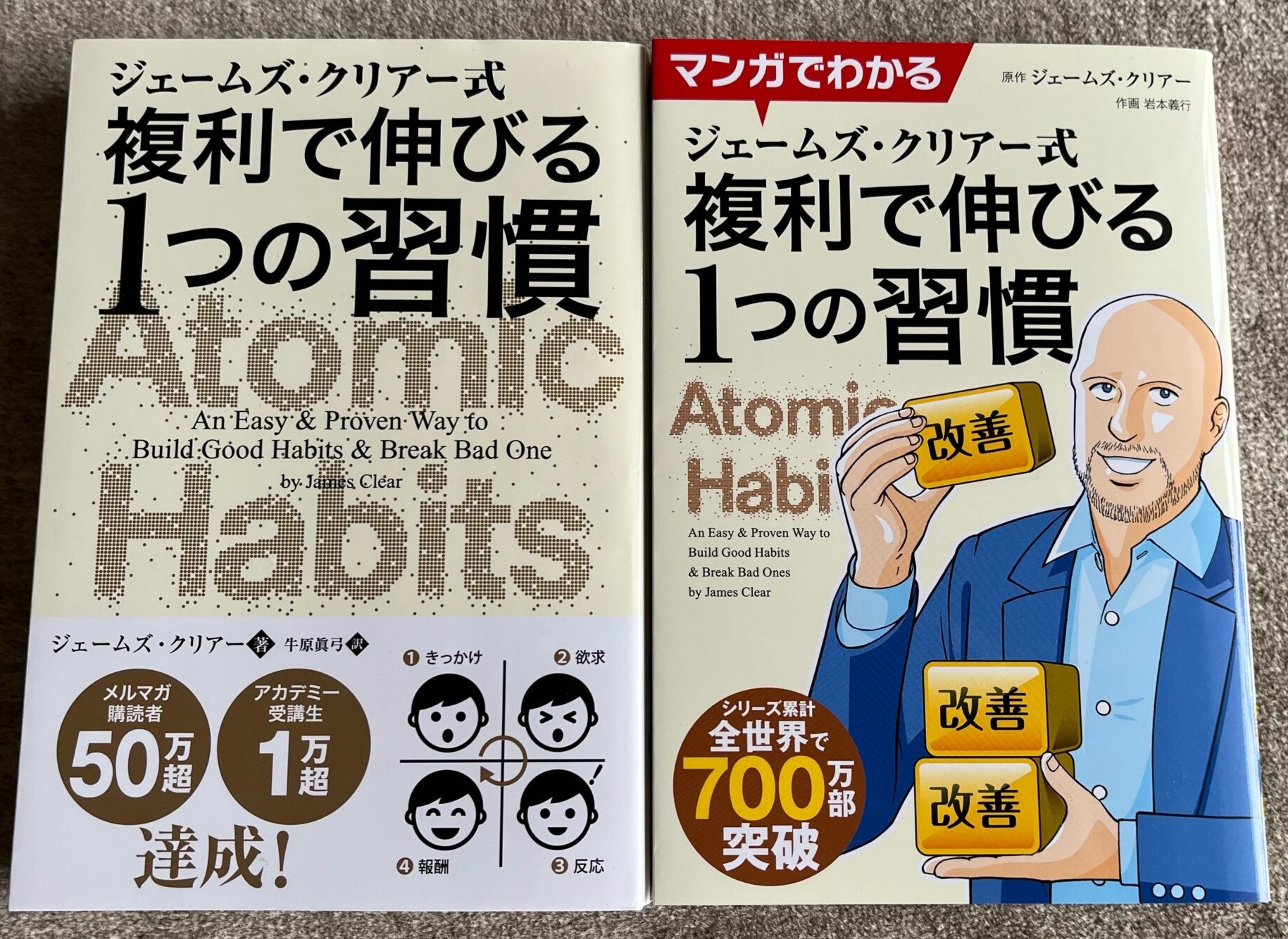

この記事では、世界的ベストセラー『Atomic Habits(アトミック・ハビッツ)』の内容をベースに、理学療法士として行動科学・運動習慣づくりの実践をしてきた経験から、「習慣が定着するメカニズム」と「今すぐ始められるコツ」をわかりやすく解説します。

■ 習慣の力は“複利”で効いてくる

習慣は1日で人生を変えるものではありません。

しかし、小さな習慣をコツコツ積み重ねることで、時間とともに大きな変化を生み出します。これを「習慣の複利効果」と呼びます。

たとえば、毎日1%だけ良くなる行動を1年間積み重ねると、計算上は37倍以上の差になります。

「劇的な変化を目指すより、小さな一歩を毎日続ける」ことが、習慣形成の最大のポイントです。

■ 習慣ができる4つのステップ

ジェームズ・クリアー氏は、習慣の構成要素を以下の4段階に整理しています。

- ① きっかけ(Cue):習慣の引き金になる出来事

- ② 欲求(Craving):行動したくなる気持ちや理由

- ③ 反応(Response):実際に行動するステップ

- ④ 報酬(Reward):得られる快感や満足感

この流れが強化されることで、人は自然と「またやりたい」と感じるようになります。

■ 良い習慣をつくるには「やりやすく」「気持ちよく」

この4ステップをうまく使うと、習慣は自然と身についていきます。ここではそれぞれのステップを強化するコツを紹介します。

① きっかけ:生活の流れにのせて“思い出せる仕掛け”を

行動の最初の起点になるのが「きっかけ」です。これは“何かのあとに必ずやる”というルールを作ることで簡単に設計できます。

- 「朝、顔を洗ったら姿勢を整える」

- 「学校から帰ってきたら5分ストレッチ」

- 「お風呂のあとに寝る前のリラックスタイム」

毎日やることにくっつけると、親が声かけしなくても自然に始めやすくなります。

② 欲求:その行動が“楽しい・嬉しい”と感じられる工夫を

習慣が続くかどうかのカギは、子ども自身の「やりたい気持ち」にあります。

ただ「体にいいからやりなさい」と言われても続きません。

代わりに、こんな工夫が有効です:

- お気に入りのキャラクターやぬいぐるみと一緒にやる

- 親子で「誰が一番きれいな姿勢かな?」とゲーム感覚にする

- 運動の名前をユニークに(「にんじゃジャンプ」「ぞうさん歩き」など)

子どもの興味や感覚に合った体験にすることで、行動への欲求が生まれます。

③ 反応:成功体験を積める“簡単な一歩”から

習慣にならない一番の理由は、「難しすぎる」から。

特に発達が気になるお子さんや、やる気にムラがある子には“これならできる”レベルから始めることが大切です。

例:

- 運動は1回でもOK。「1日1ジャンプから」

- 姿勢チェックは「1分だけ背筋ピーン!」

- プリントは「1枚の半分だけ」

やってみて「できた!」を感じられると、自信につながり、自然と次の行動も起こせるようになります。

④ 報酬:“嬉しい気持ち”を見える形で残す

行動のあとに「なんだか気持ちよかった」「やってよかったな」と感じられると、脳はまたそれを繰り返したくなります。これが「報酬」です。

子どもの場合、特に視覚的な達成感や親の反応が大きなモチベーションになります。

- 「できたねシール」をカレンダーに貼る

- おうちの人が「すごい!昨日より長くできたね」と言葉で伝える

- 動画を撮って本人に見せて「こんなふうにかっこよくできてたよ」と褒める

ごほうびを毎回用意しなくても、「できた自分」を自覚できる経験が、最大の報酬になります。

このように、習慣化のプロセスをひとつずつ丁寧に作っていくことで、子どもの行動は自然に積み上がっていきます。「最初の1歩」は、親子にとって「心地よい」「楽しい」ものにしてあげてください。

■ 習慣形成にかかる日数は?

「習慣づけには21日必要」などの説もありますが、実際の研究では平均66日(約2か月)ほどかかるという報告があります(ロンドン大学の研究より)。

しかもこれは「個人差」が大きく、簡単な行動なら18日、難しい行動だと200日近くかかることも。

つまり、「できないのは意思が弱いから」ではなく、習慣になる前に諦めてしまっているだけなのです。

■ 習慣づくりに役立つ!理学療法士の視点からのサポート

理学療法士は、運動や姿勢改善だけでなく、「続けられる形に落とし込む支援」が得意です。

特に子どもや発達の支援においては、以下のようなことが可能です。

- 身体や感覚の状態に合わせて、無理のない行動設計をする

- “楽しくて、やりたくなる”運動を提案できる

- 家庭で取り入れやすい習慣づくり(朝ルーティン・入浴前など)を一緒に考える

- 記録や達成表で行動の見える化を支援する

無理のない一歩から始めて、確実に習慣として身につけていく。

そんな「小さな変化を積み重ねる力」を支えるのが、理学療法士の大切な役割でもあります。

■ まとめ:習慣は「才能」ではなく「仕組み」でつくれる

行動を変えたい、続けたいという思いは誰にでもあります。けれど、それを実現できる人とできない人の差は、「仕組み化されているかどうか」の違いです。

今日からできる小さな一歩を決めて、習慣の複利を味方につけていきましょう。

そして、うまくいかないときは「やり方が合っていないだけ」。仕組みを少し変えるだけで、未来はぐっと動き出します。

さあ、あなたの“1つの習慣”を見つけてみませんか?

本書を気になった方は是非(漫画版もあります)👇

コメント