はじめまして!理学療法士の ゆうだい です

このブログでは、運動がちょっと苦手なお子さんのための、感覚統合や身体づくりについて、やさしく分かりやすく解説しています。

僕は 理学療法士 として、主に「体の動かし方」や「感覚のバランスを整えるトレーニング」を専門にしています。

実は、これまで子どもと深く関わる機会は少なかったのですが、

「発達の土台づくりには、まず“体の育ち”がとても大切」だと感じ、

これからは親御さんや子どもたちに役立つ情報をどんどん発信していきたいと思っています。

このブログでは 難しい専門用語はなるべく使わず、家庭でも実践できるヒント をたっぷり紹介していきます。

「子どもの運動、なんとなく心配…」

「家で何かやってあげたいけど、どうすればいいか分からない…」

そんな親御さんにこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

はじめに

お子さんの「すぐに転ぶ」「落ち着きがない」「他の子と比べて動きがぎこちない」と感じることはありませんか?

実はこれらは、身体が外部からの刺激をうまく処理できず、適切に運動や行動に変換できていないサインかもしれません。

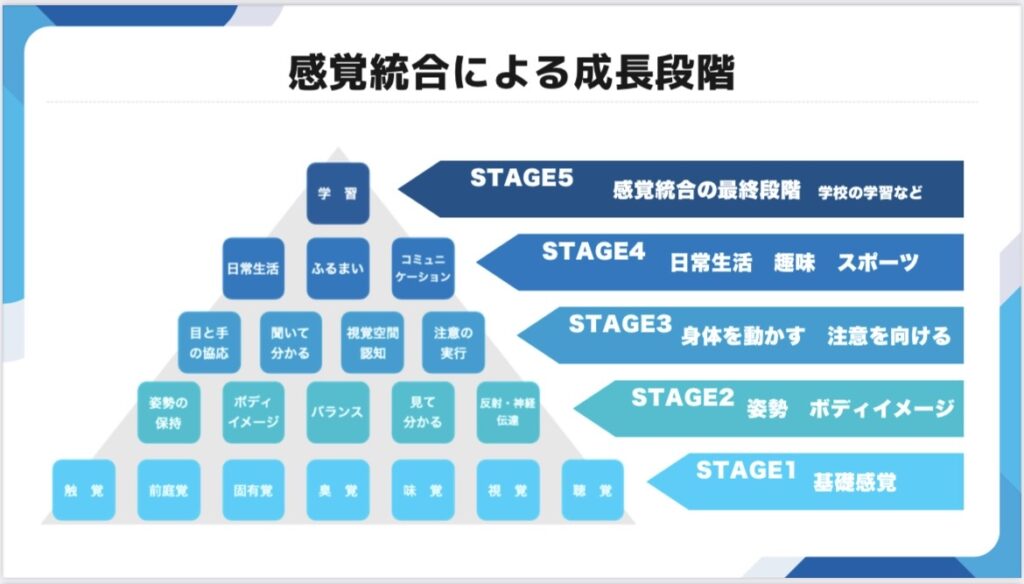

感覚統合ピラミッドは、触る・揺れる・動かすという“基礎感覚”から複雑な動きまで、段階的に力を育てるモデルです。

この記事では、4つの階層の役割を解説するとともに、ご家庭で楽しく取り組めるワークをご紹介します。

基礎となる4つの段階がしっかりしているからこそ、学習という最終段階も大きく成長していける!!

1. 感覚統合って何?

感覚統合とは、皮膚・筋肉・関節・内耳(平衡感覚)・視覚・聴覚など、複数の感覚入力を脳がまとめ、姿勢を整えたり動きをコントロールしたり、集中力を高めたりするプロセスのことです。

- 触覚:服が肌に触れる、物を握る感覚

- 前庭覚:ブランコに乗ったときの揺れを感じる力

- 固有覚:筋肉や関節の位置や動きを感じる力

これらがバランスよく働くと、転倒や手元の不安定さが減り、学校や遊びの集中力もアップします。

2. 感覚統合ピラミッドの4階層

- 基礎感覚(触覚・前庭覚・固有覚)

土台となる感覚。足裏や手先への刺激、ゆらゆら揺れの体験を通して「身体が今どこにあるか」を脳に知らせます。ここが不安定だと次の階層が育ちにくくなります。 - 姿勢制御・バランス調整

体幹の筋肉や小脳が働き、立つ・歩く・座るといった基本的な姿勢を保つ力。片足立ちや目線を動かしながらバランスをとる練習で育まれます。 - 協調運動・注意

両手両足を同時に、あるいは交互に使う動き。じゃんけん遊びや、ボールをリズムよくパスするなどの練習が効果的です。 - 高次運動スキル(複合動作)

縄跳びや障害物コースなど、複数の動きを組み合わせる高度なスキル。これまでの3階層が安定して初めてスムーズに行えます。

3. ご家庭でできるステップアップワーク

各階層に対応したワークを週1~2回、楽しみながら続けてみましょう。

【1】基礎感覚ワーク

- タオル・マット上歩き:足裏の触覚刺激

- ブランコ・バランスボール:前庭覚活性化

- トンネルくぐり:固有覚+触覚刺激

【2】姿勢・バランスワーク

- 片足立ちぬいぐるみ渡し:静的バランス

- ライン歩き(床テープ):動的バランス

【3】協調運動ワーク

- クロスジャンプ:右手で左膝、左手で右膝をタッチ

- リズミカルボールパス:音楽やメトロノームに合わせる

【4】高次運動スキルワーク

- 縄跳び段階練習:腕の振り→片足→両足→連続

- ミニ障害物コース:椅子やクッション配置して走る・跳ぶ

4. 効果を実感するポイント

- 目に見える変化:前より転びにくくなった、手先が安定した

- 集中力:ゲーム中や宿題中の集中時間が伸びた

- 表情・態度:ワーク後に「楽しかった!」の笑顔が増えた

小さな変化でも「すごいね!」と声をかけ、達成感を育てましょう。

まとめとご案内

感覚統合ピラミッドを土台から育てることで、お子さんの運動スキルだけでなく、自信や集中力も伸びます。

まずは無理なく週1~2回取り組み、様子を見ながらステップアップを。

今後も定期的に子供の成長に関する情報を発信していきますので、また覗きに来てくれると嬉しいです。

コメント