感覚

感覚 【理学療法士監修】寒くなると子どもの体に起きる変化と、家庭でできる冬の健康サポート

寒くなると、子どもの体や心にどんな変化が起こるのでしょうか?理学療法士が、冬の運動不足・冷え・姿勢・睡眠の変化を科学的にわかりやすく解説。家庭や学校でできる実践的なケア方法も紹介します。

感覚

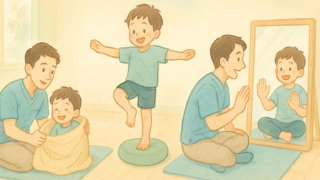

感覚  バランス

バランス  姿勢

姿勢  感覚

感覚  感覚

感覚  不適合

不適合  不適合

不適合  感覚

感覚  学校

学校  感覚

感覚