感覚

感覚 子どもの「視覚処理」の発達──板書が苦手、読み書きが遅い背景とは?

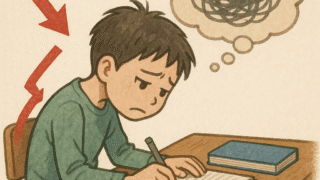

学校に通い始めると、多くのお子さんが「見る力」を使う場面に直面します。黒板を書き写す、教科書を読む、図を見て解く──これらはどれも「視覚処理」という力が関わっています。「字は読めるのに、読み飛ばしが多い」「板書に時間がかかって、授業についていけない」「計算や図形問題になると極端に苦手意識が出る」こうした背景には、単なる「集中力」や「やる気」の問題ではなく、視覚情報を処理する力=視覚処理の発達が深く関わっていることがあります。